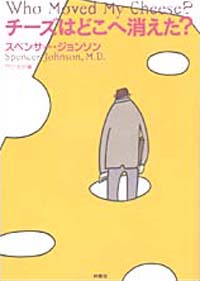

「チーズはどこへ消えた?」要約:食品ロスと持続可能な食文化の実態

本書「チーズはどこへ消えた?」は、チーズという身近な食品を通じて、現代社会が抱える食品ロスの問題と、持続可能な食文化の重要性を浮き彫りにしています。著者の高橋宏介は、チーズの生産から消費までの過程を詳細に追い、その中で発生する無駄や損失に焦点を当てています。この書籍は、単なる食品の解説書ではなく、私たちの食生活が環境や社会に与える影響を考えるきっかけとなるものです。

特に注目すべきは、食品ロスがどのようにして発生し、それが生産者や消費者、さらには地球環境にどのような影響を与えているかという点です。チーズの消失は、需要の減少や経済的な要因だけでなく、生産者の苦境や流通システムの課題も絡んでいます。この問題を理解することで、私たちは持続可能な食文化を実現するための新たな視点を得ることができるでしょう。

この記事では、書籍の内容を要約し、食品ロスの実態や、それを解決するためのヒントを紹介します。また、チーズを通じて見えてくる現代の食文化の課題についても触れ、読者が日々の食生活を見直すきっかけとなることを目指します。

イントロダクション

チーズは、世界中で愛される食品の一つですが、その生産から消費までの過程には多くの課題が潜んでいます。書籍「チーズはどこへ消えた?」は、このような課題に焦点を当て、食品ロスと持続可能な食文化の実態を探るドキュメントスタイルの書籍です。著者の高橋宏介は、チーズの歴史や種類、生産方法を詳細に調査し、人間との深い関係を浮き彫りにしています。

本書では、チーズがなぜ消えつつあるのか、その背景にある需要の減少や経済的な影響、そして生産者の苦境について詳しく解説しています。特に、食品ロスの問題は、環境保護や持続可能な食品システムを考える上で重要なテーマです。チーズの消失は、単に一つの食品が消えるだけではなく、食品文化や経済に大きな影響を与えることを示しています。

読者は、本書を通じてチーズの裏側にある問題を知り、新たな視点や対策を学ぶことができます。持続可能な食文化を実現するためには、生産者と消費者の双方が意識を変え、行動することが不可欠です。本書は、そのための一つのきっかけとなるでしょう。

チーズの歴史と種類

チーズの歴史は古く、その起源は紀元前8000年頃にまで遡ると言われています。当時、人々は乳製品を保存するために偶然にもチーズを作り出したと考えられています。その後、チーズは世界中に広まり、地域ごとに独自の製法や風味が発展しました。例えば、フランスのカマンベールやイタリアのパルミジャーノ・レッジャーノなど、それぞれの土地の気候や文化が反映された多様なチーズが生まれました。

チーズの種類は非常に豊富で、熟成期間や原料乳、製造方法によって大きく異なります。例えば、フレッシュチーズは熟成させずにすぐに食べられる一方、ハードチーズは長期間熟成させることで独特の風味を引き出します。また、ブルーチーズのように特定のカビを使用して作られるものもあります。このような多様性が、チーズを世界中で愛される食品にしています。

しかし、チーズの生産と消費には環境負荷や食品ロスといった問題も伴います。特に、大量生産や流通過程でのロスが深刻で、持続可能な食文化を考える上で重要な課題となっています。本書では、これらの問題を掘り下げ、チーズの未来について考えます。

チーズの生産過程

チーズの生産過程は、持続可能な食文化を考える上で重要な要素です。チーズは、牛や羊、山羊などの乳を原料とし、その製造には多くの時間と労力がかかります。まず、乳を搾り、それを加熱し、凝固剤を加えて固めます。その後、固まった乳を切り分け、水分を抜き、熟成させます。この過程で、食品ロスが発生する可能性があります。例えば、製造過程でのミスや、熟成中の品質管理の失敗などが挙げられます。

また、チーズの生産は、環境への影響も無視できません。乳を生産するための飼料の栽培や、動物の飼育には大量の水とエネルギーが必要です。さらに、チーズの製造過程で排出される廃棄物や、包装材の使用も環境負荷を高める要因となります。これらの問題を解決するためには、持続可能な生産方法の導入が不可欠です。例えば、再生可能エネルギーを使用したり、廃棄物を再利用する技術を開発することが考えられます。

チーズの生産過程における食品ロスと環境負荷は、消費者にも大きな影響を与えます。消費者がチーズを選ぶ際には、その生産背景や環境への配慮を考慮することが重要です。持続可能な食文化を実現するためには、生産者と消費者が協力して、食品ロスを減らし、環境に優しい選択をすることが求められています。

食品ロスの実態

食品ロスは、現代社会が抱える深刻な問題の一つです。特に、チーズのような保存が比較的容易な食品でさえ、生産から消費までの過程で多くの無駄が生じています。本書では、チーズの生産者や流通業者、消費者が直面する現実を詳細に描き出し、食品ロスの実態を浮き彫りにしています。例えば、規格外のチーズや賞味期限切れの商品が大量に廃棄される現状は、持続可能な食文化の実現を阻む大きな要因となっています。

また、食品ロスは経済的な損失だけでなく、環境への負荷も大きいことが指摘されています。チーズの製造には多くの資源が投入されるため、廃棄されるチーズはその分の資源も無駄にしているのです。さらに、廃棄された食品が埋め立て地で分解される際に発生するメタンガスは、地球温暖化を加速させる要因の一つとなっています。このように、食品ロスは単なる経済的な問題ではなく、環境問題とも密接に関連しているのです。

本書を通じて、読者は食品ロスの深刻さを再認識し、持続可能な食文化を実現するための具体的な対策を考えるきっかけを得ることができます。例えば、消費者が賞味期限に対する意識を変え、規格外の商品も積極的に購入することで、食品ロスを減らすことができるかもしれません。また、生産者や流通業者がサプライチェーンの効率化を図ることで、無駄を最小限に抑えることも可能です。食品ロス問題は、私たち一人ひとりの意識と行動が鍵を握っているのです。

チーズ消失の要因

チーズ消失の要因は、複数の要素が絡み合っており、単一の理由では説明できない複雑な問題です。まず、需要の減少が挙げられます。近年、健康志向の高まりやヴィーガン食の普及により、乳製品全体の消費が減少傾向にあります。特に若年層の間では、チーズを含む動物性食品への関心が薄れつつあり、これが市場全体に影響を与えています。

さらに、生産コストの上昇も大きな要因です。チーズの製造には、良質な乳や熟成に適した環境が必要であり、これらを維持するためのコストが年々増加しています。特に小規模な生産者にとっては、こうしたコストの負担が重くのしかかり、生産を続けることが困難になっています。

また、食品ロスの問題も無視できません。チーズは保存期間が限られており、適切な管理が行われないと廃棄されるリスクが高い食品です。小売店や飲食店での過剰在庫や消費期限切れによる廃棄が頻繁に発生しており、これがチーズの消失を加速させる一因となっています。

最後に、グローバル化による市場競争も影響しています。海外からの安価なチーズが流入することで、国内生産者が価格競争にさらされ、存続が難しくなっています。これにより、伝統的な製法や地域特有のチーズ文化が失われる危機に直面しています。

これらの要因が相互に作用し、チーズの消失という現象を引き起こしています。持続可能な食文化を実現するためには、これらの問題に包括的に取り組む必要があります。

環境保護と持続可能な食文化

環境保護と持続可能な食文化は、現代社会が直面する重要な課題の一つです。特に、食品ロスはその中でも深刻な問題として認識されています。本書「チーズはどこへ消えた?」では、チーズを題材にしながら、食品ロスの実態とその影響を詳細に描いています。チーズの生産から消費までの過程で発生するロスは、単なる経済的な損失だけでなく、環境への負荷も大きく、持続可能な社会の実現を阻む要因となっています。

食品ロスは、生産者から消費者までのサプライチェーン全体で発生します。例えば、生産段階での規格外品の廃棄、流通過程での品質劣化、そして消費者の過剰購入による廃棄などが挙げられます。これらのロスは、資源の無駄遣いだけでなく、温室効果ガスの排出や水資源の浪費にも繋がります。本書では、こうした問題を具体的な事例を通じて解説し、読者に問題の深刻さを伝えています。

さらに、持続可能な食文化を実現するためには、生産者と消費者双方の意識改革が必要です。地産地消や食品リサイクルの推進、そして適正な消費行動の促進が鍵となります。本書は、これらの解決策を提示しながら、読者に新たな視点を提供しています。食品ロスを減らすことで、環境保護と持続可能な食文化の両立が可能になることを示唆しています。

読者が学べる新たな視点と対策

本書「チーズはどこへ消えた?」を通じて、読者は食品ロスの深刻さと、それが持続可能な食文化に与える影響について深く学ぶことができます。著者は、チーズの生産から消費までの過程を詳細に追跡し、その中で発生する無駄や損失を浮き彫りにしています。特に、需要の減少や経済的な影響、そして生産者の苦境といった要因が、チーズの消失にどのように関わっているかを明らかにしています。

さらに、本書は単に問題を指摘するだけでなく、持続可能な食品システムを実現するための具体的な対策にも触れています。例えば、消費者が食品ロスを減らすための行動を取ることや、生産者が効率的な生産方法を模索することの重要性が強調されています。これにより、読者は自分自身の生活や選択が、食品ロス問題にどのように影響を与えるかを理解し、新たな視点を得ることができます。

最後に、本書は環境保護や持続可能性に関心を持つ人々にとって、非常に有益な情報を提供しています。チーズの消失を通じて、私たちが直面している食文化の課題を再認識し、それに対する具体的な対策を考えるきっかけとなるでしょう。読者は、この本を通じて、食品ロス問題に対する意識を高め、持続可能な未来に向けた一歩を踏み出すことができるのです。

まとめ

「チーズはどこへ消えた?」は、チーズを題材にしながら、現代社会が抱える食品ロスの問題を浮き彫りにした一冊です。著者の高橋宏介は、チーズの生産から消費までの過程を詳細に追い、その中で発生する無駄や損失に焦点を当てています。チーズは、長い歴史を持つ食品であり、世界中で愛される存在ですが、その裏側には持続可能性や環境負荷といった深刻な課題が潜んでいます。

本書では、チーズの生産が減少している背景として、需要の低下や経済的な圧力、さらには生産者の苦境が指摘されています。特に、大量生産と消費のシステムがもたらす食品ロスは、環境や社会に大きな影響を与えています。チーズの消失は、単なる食品の減少ではなく、食文化の衰退や持続可能な食システムの危機を象徴する現象でもあるのです。

読者は、本書を通じて、チーズの裏側にある問題を知ることで、食品ロス削減や持続可能な食文化の重要性を再認識することができます。私たち一人ひとりが意識を変え、行動を起こすことが、未来の食文化を守る第一歩となるでしょう。

よくある質問

「チーズはどこへ消えた?」の要約で取り上げられている「食品ロス」とは何ですか?

「食品ロス」とは、まだ食べられる状態にある食品が廃棄されることを指します。この要約では、特にチーズを例に挙げ、生産から消費までの過程で発生するロスについて詳しく説明されています。食品ロスは、環境への負荷や経済的な損失を引き起こすだけでなく、持続可能な食文化の実現を妨げる要因としても問題視されています。具体的には、過剰生産や消費者の購買行動、賞味期限の誤解などが原因として挙げられています。

持続可能な食文化を実現するために、個人ができることは何ですか?

持続可能な食文化を実現するためには、個人レベルでの意識改革と行動が重要です。まず、食品ロスを減らすために、買い物の際に必要な量だけを購入し、賞味期限を確認することが挙げられます。また、地産地消を心がけ、地元で生産された食品を選ぶことで、輸送による環境負荷を軽減できます。さらに、食品の保存方法を工夫したり、残り物を活用したレシピを試したりすることも有効です。これらの小さな積み重ねが、持続可能な食文化の実現につながります。

食品ロスが環境に与える影響はどのようなものですか?

食品ロスが環境に与える影響は多岐にわたります。まず、廃棄された食品は埋立地に送られ、分解される過程でメタンガスを発生させます。メタンガスは二酸化炭素よりも強力な温室効果ガスであり、地球温暖化を加速させる要因となります。また、食品の生産には大量の水やエネルギーが使用されるため、ロスが発生するとこれらの資源も無駄になります。さらに、食品ロスが増えることで、農業や漁業などの自然資源への過剰な負荷がかかり、生態系のバランスが崩れるリスクも高まります。

企業や政府は食品ロス削減のためにどのような取り組みを行っていますか?

企業や政府は、食品ロス削減に向けてさまざまな取り組みを行っています。企業では、サプライチェーンの最適化や、賞味期限の延長、消費者への啓発活動などが実施されています。また、余剰食品を寄付する「フードバンク」や、廃棄予定の食品を安価で提供するアプリの導入も進んでいます。一方、政府は、食品ロス削減法の制定や、自治体との連携による啓発キャンペーンを展開しています。さらに、学校や地域での食育プログラムを通じて、持続可能な食文化の重要性を広める活動も行われています。これらの取り組みは、食品ロス削減と持続可能な社会の実現に向けた重要な一歩です。

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。

関連ブログ記事