JUnit初心者向けテストコードの書き方と悩み解決!開発効率アップのコツ

この記事では、JUnitを使ったテストコードの基本的な書き方から、初心者が抱えがちな悩みの解決策までを解説します。JUnitはJava開発において、コードの品質を保ち、バグを早期に発見するための強力なツールです。しかし、テストコードの作成に慣れていないと、どこから始めれば良いかわからない、テストが冗長になってしまう、といった問題に直面することがあります。本記事では、テストクラスやメソッドの作成、アサーションの使い方、アノテーションの活用といった基本を押さえつつ、テストコードの可読性や効率を向上させるためのコツを紹介します。さらに、テスト駆動開発(TDD)の基本的な流れや、特定のテストメソッドのみを実行する方法についても触れ、開発効率を高めるための実践的な知識を提供します。この記事を読むことで、JUnitを使ったテストコードの作成スキルを習得し、開発プロセス全体の効率化を図ることができるでしょう。

イントロダクション

JUnitは、Java開発においてテストコードを書くための強力なフレームワークです。特に初心者にとって、テストコードを書くことは開発プロセスの重要な一部であり、バグの早期発見やコード品質の向上に大きく貢献します。しかし、初めてJUnitを使う際には、どのようにテストを始めれば良いのか、どのような点に注意すべきか、悩むことも多いでしょう。

この記事では、JUnitを使ったテストコードの基本的な書き方から、よくある悩みに対する解決策までを解説します。テストコードを書くことで、リファクタリングの安全性が向上し、開発時間の短縮やチーム開発の効率化にもつながります。また、JUnitのアノテーションを活用することで、テストの前処理や後処理を簡単に記述できるようになります。

さらに、テストデータ作成の簡略化や、テストコードの冗長性や可読性の問題に対する解決策も紹介します。これにより、初心者でも効率的にテストコードを書くことができるようになります。最後に、テスト駆動開発(TDD)の基本的な流れや、特定のテストメソッドのみを実行する方法についても触れ、実践的なガイドとして活用できる内容となっています。

JUnitとは?

JUnitは、Javaプログラミング言語向けのユニットテストフレームワークです。ユニットテストとは、個々のメソッドやクラスが期待通りに動作するかを確認するためのテスト手法です。JUnitを使うことで、開発者はコードの品質を向上させ、バグを早期に発見することができます。特に、リファクタリングを行う際に、既存の機能が壊れていないことを確認するために非常に役立ちます。

JUnitは、アノテーションを利用してテストコードを記述するため、シンプルで直感的な書き方が可能です。例えば、@Testアノテーションをメソッドに付けることで、そのメソッドがテストケースであることを示します。また、@Beforeや@Afterアノテーションを使うことで、テストの前後に実行する共通の処理を定義することもできます。これにより、テストコードの冗長性を減らし、可読性を高めることができます。

JUnitは、Java開発においてテスト駆動開発(TDD)を実践するための強力なツールです。TDDでは、まずテストコードを書き、そのテストが通るように実装コードを書くというプロセスを繰り返します。これにより、開発者は常にコードの動作を確認しながら進めることができ、結果として開発効率とコード品質が向上します。JUnitを活用することで、これらのメリットを最大限に引き出すことができます。

テストコードの基本的な書き方

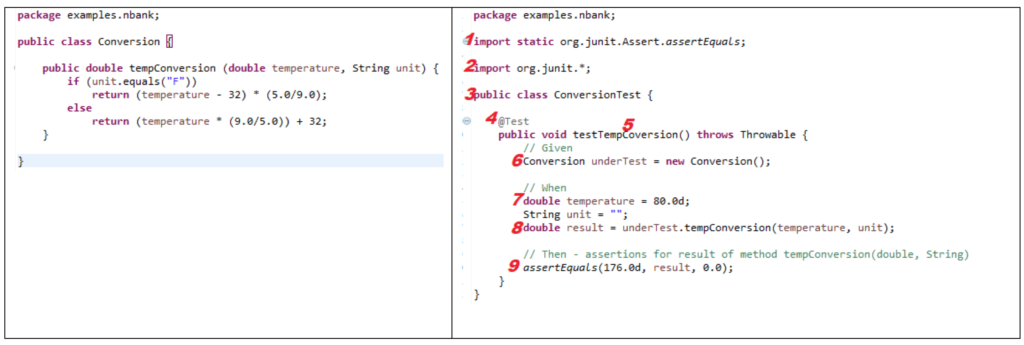

JUnitを使ったテストコードの基本的な書き方を理解することは、Java開発において非常に重要です。まず、テストクラスを作成し、その中にテストメソッドを定義します。テストメソッドには@Testアノテーションを付けることで、JUnitがそれをテストメソッドとして認識します。テストメソッド内では、アサーションを使用して、期待される結果と実際の結果を比較します。例えば、assertEqualsメソッドを使うことで、2つの値が等しいかどうかを確認できます。

テストコードを書く際には、テスト対象のメソッドがどのような動作をするかを明確にすることが大切です。これにより、テストの目的が明確になり、コードの品質が向上します。また、テストコードは可読性を高めるために、メソッド名や変数名をわかりやすくすることが推奨されます。例えば、テストメソッド名には「test」というプレフィックスを付けることで、そのメソッドがテスト用であることを一目でわかるようにします。

さらに、テストコードを書く際には、テストデータの準備も重要なポイントです。テストデータが適切でないと、テストの信頼性が低下する可能性があります。そのため、テストデータは可能な限り現実的なシナリオに基づいて作成するようにしましょう。これにより、実際の運用環境での動作をより正確にシミュレートできます。

アノテーションの使い方

JUnitのアノテーションは、テストコードの動作を制御するための重要な要素です。特に、@Testアノテーションは、テストメソッドを指定するために使用されます。このアノテーションを付けることで、JUnitはそのメソッドをテストケースとして認識し、実行時に自動的に呼び出します。また、@Beforeと@Afterアノテーションは、それぞれテストメソッドの前後に実行されるセットアップとクリーンアップの処理を定義するために使用されます。これにより、テストごとに共通の初期化や後処理を行うことができ、コードの重複を避けることができます。

さらに、@BeforeClassと@AfterClassアノテーションは、テストクラス全体の前後に一度だけ実行される処理を指定するために使用されます。これは、データベースの接続やリソースの初期化など、テスト全体で共有されるリソースを管理する際に便利です。これらのアノテーションを適切に使い分けることで、テストコードの構造が整理され、可読性と保守性が向上します。

また、@Ignoreアノテーションを使用すると、特定のテストメソッドを一時的に無効にすることができます。これは、テストがまだ完成していない場合や、特定の条件下でのみ実行したい場合に役立ちます。アノテーションを活用することで、テストコードの柔軟性が高まり、開発プロセスがよりスムーズになります。

テストデータ作成の簡略化

テストデータの作成は、テストコードを書く上で重要なステップの一つです。しかし、手動でテストデータを作成するのは時間がかかり、ミスも発生しやすいものです。そこで、テストデータ作成を簡略化する方法を活用することで、効率的にテストを進めることができます。

例えば、テストデータ生成ライブラリを利用することで、ランダムな値や特定の条件を満たすデータを自動生成できます。これにより、手動でデータを作成する手間を省き、テストの信頼性も向上させることが可能です。また、Builderパターンを活用して、テストデータの構築を簡潔に行う方法もあります。Builderパターンを使うことで、必要なフィールドだけを設定し、可読性の高いテストコードを実現できます。

さらに、テストデータの再利用も重要なポイントです。共通のテストデータを別クラスやメソッドに切り出しておくことで、複数のテストケースで同じデータを簡単に利用できます。これにより、コードの重複を減らし、メンテナンス性を高めることができます。テストデータ作成の簡略化は、開発効率の向上とコード品質の維持に大きく貢献するため、積極的に取り入れることをおすすめします。

テストコードの冗長性と可読性の改善

テストコードの冗長性と可読性は、開発者が直面する一般的な課題の一つです。冗長なコードはメンテナンスを難しくし、可読性が低いコードは他の開発者が理解するのに時間がかかります。JUnitを使う際にも、これらの問題を解決するためのベストプラクティスがあります。まず、テストメソッドの名前を具体的にすることで、何をテストしているのかが一目でわかるようにします。例えば、testAdd()よりもtestAddTwoPositiveNumbers()のような名前を付けることで、テストの目的が明確になります。

また、アサーションを適切に使うことも重要です。複数のアサーションを一つのテストメソッドに詰め込むのではなく、それぞれのアサーションを独立したテストメソッドに分けることで、テストの可読性が向上します。さらに、ヘルパーメソッドを活用して、共通の処理をまとめることで、コードの重複を減らすことができます。これにより、テストコードが簡潔になり、メンテナンスも容易になります。

最後に、コメントを適切に使用することも忘れないでください。テストコードが複雑な場合や、特定の理由で特定のアサーションを使用している場合には、その理由をコメントとして残すことで、後で見返したときに理解しやすくなります。これらの工夫をすることで、テストコードの冗長性と可読性を大幅に改善し、開発効率を向上させることができます。

テスト駆動開発(TDD)の基本

テスト駆動開発(TDD)は、ソフトウェア開発の手法の一つで、テストコードを先に書くことで、品質の高いコードを効率的に作成することを目指します。TDDの基本的な流れは、まずテストケースを書き、そのテストが失敗することを確認します。次に、そのテストをパスするための最小限のコードを実装し、最後にコードをリファクタリングして品質を向上させます。このサイクルを繰り返すことで、バグの少ない堅牢なコードを構築することができます。

TDDを実践する際のポイントは、小さなステップで進めることです。一度に多くの機能を実装しようとすると、テストが複雑になり、バグが発生しやすくなります。そのため、小さな単位でテストを書き、それに対応するコードを実装することが重要です。また、テストコード自体もシンプルでわかりやすいものにすることが求められます。これにより、後からコードを修正する際にも、テストがしっかりと機能し、安心してリファクタリングを行うことができます。

TDDを導入することで、開発の効率が向上し、バグの早期発見が可能になります。さらに、テストコードがドキュメントの役割を果たすため、他の開発者がコードを理解しやすくなるというメリットもあります。TDDは最初は慣れるまで時間がかかるかもしれませんが、一度身につけると、その効果を実感できるでしょう。

特定のテストメソッドの実行方法

特定のテストメソッドの実行方法について解説します。JUnitでは、すべてのテストメソッドを一括で実行するだけでなく、特定のテストメソッドだけを実行することも可能です。これは、開発中に特定の機能やバグ修正を集中的にテストしたい場合に非常に便利です。特定のテストメソッドを実行するためには、IDE(統合開発環境)の機能を活用する方法が一般的です。例えば、EclipseやIntelliJ IDEAでは、テストメソッドの横にある実行ボタンをクリックすることで、そのメソッドだけを実行できます。これにより、テストの実行時間を短縮し、開発効率を向上させることができます。

また、コマンドラインから特定のテストメソッドを実行する方法もあります。MavenやGradleを使用している場合、-Dtestオプションを指定することで、特定のテストクラスやメソッドを指定して実行できます。例えば、mvn test -Dtest=MyTestClass#myTestMethodと入力すると、MyTestClassクラスのmyTestMethodメソッドだけを実行できます。この方法は、CI/CDパイプラインで特定のテストを実行する際にも役立ちます。テストの選択的実行は、大規模なプロジェクトや複雑なテストスイートを扱う際に特に有効です。

さらに、JUnit 5では@Tagアノテーションを使用して、テストメソッドにタグを付けることができます。これにより、特定のタグが付いたテストメソッドだけを実行するようにフィルタリングできます。例えば、mvn test -Dgroups=fastと指定すると、fastタグが付いたテストメソッドだけを実行できます。この機能を活用することで、テストの柔軟性と管理性が向上し、開発プロセスがよりスムーズになります。

よくある悩みと解決策

JUnitを使い始めたばかりの開発者にとって、テストコードの作成はいくつかの悩みを伴うことがあります。その中でも特に多いのが、テストデータの準備やテストケースの網羅性に関する問題です。テストデータを手動で作成するのは時間がかかり、また、すべてのケースをカバーするのが難しいと感じることもあるでしょう。このような悩みを解決するためには、データ駆動テストやパラメータ化テストを活用することが有効です。これにより、同じテストロジックを異なるデータセットで繰り返し実行できるため、効率的にテストケースを網羅できます。

また、テストコードの可読性や保守性に悩む開発者も少なくありません。テストコードが複雑になりすぎると、後から見直した際に何をテストしているのかがわかりにくくなります。これを解決するためには、アサーションの明確化やテストメソッドの分割が重要です。アサーションでは、期待される結果を明確に記述し、テストメソッドは1つの責務に集中させることで、コードの意図が伝わりやすくなります。さらに、テストフィクスチャの適切な利用も、テストコードの保守性を高めるための重要なポイントです。

最後に、テストの実行時間が長くなりすぎるという悩みもよく聞かれます。特に大規模なプロジェクトでは、テストスイート全体の実行に時間がかかることがあります。この問題を解決するためには、並列テストの導入やモックオブジェクトの活用が有効です。並列テストでは複数のテストを同時に実行することで時間を短縮し、モックオブジェクトを使うことで外部依存を排除し、テストの速度を向上させることができます。これらの解決策を活用することで、JUnitを使ったテストコードの作成がよりスムーズになり、開発効率の向上につながります。

開発効率アップのコツ

JUnitを使いこなすことで、開発効率を大幅に向上させることができます。まず、テストコードを書くことで、バグを早期に発見しやすくなります。これにより、後々のデバッグ作業にかかる時間を削減できます。また、テストコードがあることで、コードの品質が向上し、リファクタリングを行う際にも安心して変更を加えることができます。特に、チーム開発においては、テストコードが共通の基準となり、メンバー間のコミュニケーションがスムーズになります。

テスト駆動開発(TDD)を実践することで、さらに効率的な開発が可能です。TDDでは、まずテストコードを書き、そのテストをパスするように実装コードを書くという流れを繰り返します。このアプローチにより、必要な機能だけを実装し、無駄なコードを書くことを防ぐことができます。また、テストコードが常に最新の状態に保たれるため、リグレッション(既存機能の不具合)を防ぐ効果もあります。

さらに、アノテーションを活用することで、テストの前処理や後処理を簡単に記述できます。例えば、@Beforeや@Afterを使うことで、各テストメソッドの前後に共通の処理を実行することが可能です。これにより、テストコードの冗長性を減らし、可読性を高めることができます。また、特定のテストメソッドのみを実行したい場合には、@Testアノテーションを利用して、必要なテストだけを選択的に実行することもできます。

これらのコツを活用することで、JUnitを使ったテストコードの作成がより効率的になり、開発全体のスピードと品質が向上します。テストコードを書くことは一見手間がかかるように思えますが、長期的に見れば開発効率を高めるための重要な投資となります。

まとめ

JUnitを使ったテストコードの作成は、開発効率とコード品質を向上させるための重要なスキルです。この記事では、JUnit初心者がテストコードを書く際の基本的な手順や、よくある悩みに対する解決策を紹介しました。アノテーションの使い方やアサーションの記述方法を理解することで、テストコードの作成がよりスムーズになります。また、テスト駆動開発(TDD)の基本的な流れを把握することで、開発プロセス全体の効率化が図れます。

テストコードを書く際には、可読性と保守性を意識することが大切です。冗長なコードを避け、適切なテストデータを作成することで、テストの信頼性が高まります。さらに、特定のテストメソッドのみを実行する方法を活用することで、開発中のデバッグ作業が効率化されます。これらのポイントを押さえることで、JUnitを使ったテストコードの作成がより効果的になり、プロジェクト全体の品質向上に貢献できるでしょう。

最後に、JUnitを使いこなすためには、継続的な学習と実践が欠かせません。テストコードを書く習慣を身につけ、リファクタリングやバグの早期発見に役立てることで、より安定した開発環境を構築できます。この記事が、JUnit初心者の皆さんにとって、テストコード作成の第一歩となることを願っています。

よくある質問

JUnitのテストコードを書く際に、どのような基本構造を意識すべきですか?

JUnitのテストコードを書く際には、テストクラス、テストメソッド、アサーションの3つの基本構造を意識することが重要です。テストクラスは通常、テスト対象のクラス名に「Test」を付けた名前で作成します。テストメソッドは、@Testアノテーションを付けて定義し、その中でテスト対象のメソッドを呼び出します。アサーションは、assertEqualsやassertTrueなどのメソッドを使用して、期待される結果と実際の結果を比較します。これらの構造をしっかりと理解することで、効率的で読みやすいテストコードを書くことができます。

テストコードを書く際に陥りやすいミスは何ですか?

テストコードを書く際に陥りやすいミスとして、テストケースの不足やテストの独立性の欠如が挙げられます。テストケースが不足していると、すべてのシナリオをカバーできず、バグを見逃す可能性があります。また、テストが独立していない場合、他のテストの結果に影響を受けてしまうことがあります。これを防ぐためには、各テストメソッドが独立して実行できるように設計すること、そしてすべての重要なシナリオをカバーするテストケースを用意することが重要です。

テストコードの可読性を向上させるにはどうすれば良いですか?

テストコードの可読性を向上させるためには、メソッド名や変数名をわかりやすくすること、そしてテストの目的を明確にすることが重要です。テストメソッドの名前は、そのテストが何を検証しているのかを一目でわかるようにするために、具体的で説明的な名前を付けるべきです。また、テストコード内で使用する変数名も、その役割を明確にすることが大切です。さらに、コメントを適切に追加することで、テストの意図を明確に伝えることができます。これにより、他の開発者がテストコードを理解しやすくなり、メンテナンスも容易になります。

テストコードの実行速度を向上させるにはどうすれば良いですか?

テストコードの実行速度を向上させるためには、不要な処理を削除することやモックを使用することが有効です。テストコード内で不要なデータベースアクセスやネットワーク通信を行っている場合、それらを削除またはモックに置き換えることで、実行速度を大幅に向上させることができます。また、並列実行を活用することも一つの方法です。JUnit 5では、@Executionアノテーションを使用してテストを並列実行することができるため、複数のテストを同時に実行することで、全体の実行時間を短縮できます。これらの工夫をすることで、開発サイクルを効率化し、より迅速なフィードバックを得ることが可能です。

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。

関連ブログ記事