PostgreSQL スキーマ変更完全ガイド:切り替え方法とベストプラクティス

PostgreSQL スキーマ 変更は、データベース内のオブジェクトを論理的に整理し、名前空間の競合を防ぐための重要な手法です。本記事では、Postgres スキーマ 変更の基本的な概念から、具体的な切り替え方法、そしてベストプラクティスまでを詳しく解説します。スキーマ変更を行うことで、データの分離や開発環境の管理が容易になり、セキュリティ面での強化も期待できます。しかし、操作を誤るとデータ損失や破損のリスクもあるため、慎重な手順が求められます。本記事では、安全かつ効率的にスキーマ変更を行うためのポイントを紹介します。

イントロダクション

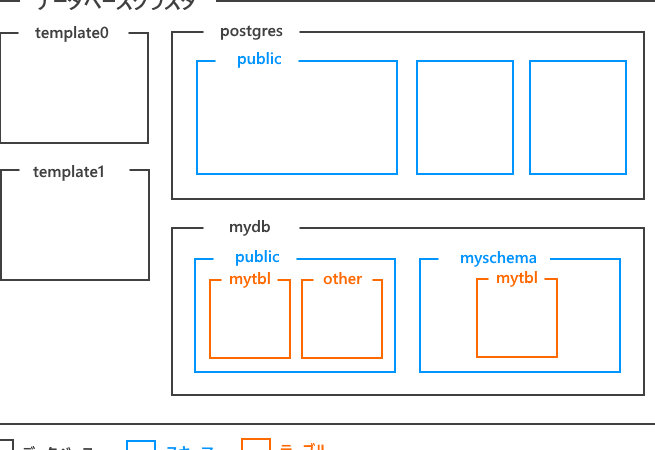

PostgreSQLは、柔軟で強力なリレーショナルデータベース管理システムとして広く利用されています。その中でも、postgresql スキーマ 変更は、データベース設計や管理において重要な役割を果たします。スキーマは、データベース内のテーブル、ビュー、関数などのオブジェクトを論理的にグループ化するための仕組みであり、名前空間の競合を防ぐために使用されます。特に大規模なデータベースや複数のチームが関わるプロジェクトでは、スキーマを適切に管理することが不可欠です。

postgres スキーマ 変更を行うことで、データの分離やセキュリティの向上、開発環境の効率的な管理が可能になります。例えば、異なるスキーマを使用することで、同じデータベース内で複数のアプリケーションや環境を共存させることができます。また、スキーマを切り替えることで、特定のユーザーやアプリケーションに対してアクセス権限を細かく制御することも可能です。しかし、スキーマ変更には注意が必要であり、誤った操作を行うとデータ損失や破損のリスクが生じるため、慎重に進めることが求められます。

このガイドでは、postgresql スキーマ 変更の基本的な概念から、具体的な切り替え方法、ベストプラクティスまでを詳しく解説します。スキーマ変更を安全かつ効果的に行うための手順や、よくある課題への対処法についても触れていきます。これにより、データベース管理者や開発者が、スキーマ変更を自信を持って実施できるようになることを目指しています。

スキーマの役割と重要性

PostgreSQLにおいて、スキーマはデータベース内のオブジェクトを論理的にグループ化するための重要な概念です。スキーマを使用することで、テーブル、ビュー、関数などのオブジェクトを整理し、名前空間の競合を防ぐことができます。特に大規模なデータベース環境では、複数のユーザーやアプリケーションが同じデータベースを共有する場合があり、スキーマを活用することで、各ユーザーやアプリケーションが独自の名前空間を持つことが可能になります。これにより、オブジェクト名の衝突を回避し、データベースの管理が容易になります。

PostgreSQL スキーマ 変更やPostgres スキーマ 変更を行う際には、スキーマの役割を十分に理解することが重要です。スキーマは単にオブジェクトを整理するだけでなく、セキュリティやアクセス制御の観点からも重要な役割を果たします。例えば、特定のスキーマに対してユーザーやロールに権限を付与することで、データへのアクセスを制御することができます。また、スキーマを使用することで、開発環境やテスト環境を本番環境から分離し、安全に変更を加えることが可能になります。

スキーマの重要性を理解した上で、PostgreSQL スキーマ 変更やPostgres スキーマ 変更を適切に行うことが、データベースの効率的な運用につながります。次のセクションでは、具体的なスキーマの切り替え方法と、その際のベストプラクティスについて詳しく解説します。

スキーマ切り替えの基本手順

PostgreSQLにおいて、postgresql スキーマ 変更を行う際の基本的な手順は、まず現在のスキーマを確認することから始まります。SHOW search_path;コマンドを使用することで、現在のスキーマパスを確認できます。次に、新しいスキーマを作成するためにCREATE SCHEMAコマンドを使用します。これにより、新しい名前空間がデータベース内に作成され、その中にテーブルやビューなどのオブジェクトを配置することが可能になります。

postgres スキーマ 変更を行う際には、SET search_pathコマンドを使用して、現在のセッションで使用するスキーマを切り替えることができます。これにより、特定のスキーマに含まれるオブジェクトにアクセスする際に、スキーマ名を省略することが可能になります。また、ALTER TABLEコマンドを使用して、既存のテーブルを別のスキーマに移動することもできます。これにより、データベースの構造を柔軟に変更することが可能です。

スキーマ切り替えを行う際には、既存のアプリケーションやクエリが新しいスキーマ構造に適応できるように、十分なテストを行うことが重要です。特に、複数のスキーマを跨いで動作するアプリケーションの場合、スキーマパスの設定が正しく行われているかを確認する必要があります。これにより、postgresql スキーマ 変更による影響を最小限に抑えることができます。

SET search_pathコマンドの使い方

PostgreSQL スキーマ 変更を行う際に重要な役割を果たすのが、SET search_pathコマンドです。このコマンドを使用することで、現在のセッションにおいて検索パスを指定し、特定のスキーマに含まれるオブジェクトを優先的に参照できるようになります。例えば、SET search_path TO schema1, public;と実行すると、PostgreSQLはまずschema1内のオブジェクトを探し、次にpublicスキーマを参照します。これにより、Postgres スキーマ 変更を柔軟に行いながら、異なるスキーマ間での名前競合を回避することが可能です。

SET search_pathコマンドは、一時的な変更として機能するため、現在のセッションが終了すると元の設定に戻ります。永続的に検索パスを変更したい場合は、ユーザーやデータベースのデフォルト設定を変更する方法もあります。ただし、このコマンドを多用すると、どのスキーマが優先されているかが分かりにくくなるため、適切なドキュメント化や命名規則の徹底が重要です。

さらに、SET search_pathは、アプリケーションの開発環境やテスト環境において、異なるスキーマを切り替える際にも有用です。例えば、開発中にテスト用のスキーマを優先的に参照させ、本番環境では別のスキーマを使用するといった柔軟な運用が可能です。これにより、PostgreSQL スキーマ 変更を安全かつ効率的に行うことができます。ただし、検索パスの設定ミスによる意図しないオブジェクトの参照を防ぐため、常に慎重に操作することが求められます。

CREATE SCHEMAコマンドの使い方

PostgreSQL スキーマ 変更を行う際に、新しいスキーマを作成するために使用されるのがCREATE SCHEMAコマンドです。このコマンドを使用することで、データベース内に新しい名前空間を作成し、テーブルやビュー、関数などのオブジェクトを論理的にグループ化することができます。Postgres スキーマ 変更において、CREATE SCHEMAは非常に重要な役割を果たします。

CREATE SCHEMAコマンドの基本的な構文は非常にシンプルで、CREATE SCHEMA schema_name;という形式で使用します。これにより、指定した名前のスキーマがデータベース内に作成されます。さらに、オプションとしてスキーマの所有者を指定することも可能です。例えば、CREATE SCHEMA schema_name AUTHORIZATION user_name;とすることで、特定のユーザーがそのスキーマの所有者となります。

新しいスキーマを作成した後は、SET search_pathコマンドを使用して、現在のセッションで使用するスキーマを切り替えることができます。これにより、異なるスキーマ間で同じ名前のテーブルやオブジェクトを管理することが容易になります。PostgreSQL スキーマ 変更において、CREATE SCHEMAコマンドは、データの分離やセキュリティの強化、開発環境の管理など、さまざまなメリットをもたらします。

ただし、Postgres スキーマ 変更を行う際には、既存のデータやアプリケーションへの影響を慎重に考慮する必要があります。新しいスキーマを作成する前に、適切なバックアップを取得し、テスト環境で動作確認を行うことが推奨されます。これにより、本番環境での予期せぬ問題を未然に防ぐことができます。

ALTER TABLEコマンドの使い方

PostgreSQLにおいて、テーブルの構造を変更する際に使用するのがALTER TABLEコマンドです。このコマンドを使うことで、既存のテーブルに新しいカラムを追加したり、既存のカラムを削除したり、データ型を変更したりすることが可能です。postgresql スキーマ 変更やpostgres スキーマ 変更を行う際には、このコマンドが非常に重要な役割を果たします。

例えば、新しいカラムを追加する場合、ALTER TABLE table_name ADD COLUMN column_name data_type;という構文を使用します。これにより、テーブルの構造を柔軟に変更することができます。また、既存のカラムのデータ型を変更する場合には、ALTER TABLE table_name ALTER COLUMN column_name TYPE new_data_type;という構文を使用します。これにより、データベースのスキーマを効率的に更新することが可能です。

ただし、ALTER TABLEコマンドを使用する際には、データの整合性を保つために注意が必要です。特に、既存のデータが新しいデータ型と互換性がない場合には、エラーが発生する可能性があります。そのため、変更を行う前に必ずバックアップを取ることを推奨します。また、大規模なテーブルに対して変更を行う場合には、パフォーマンスへの影響も考慮する必要があります。

スキーマ切り替えの利点

PostgreSQL スキーマ 変更を行うことで、データベース内のオブジェクトを論理的に整理し、名前空間の競合を回避することができます。これにより、異なるアプリケーションやユーザーが同じデータベース内で独立して作業を行うことが可能になります。特に大規模なシステムや複数の開発チームが関わるプロジェクトでは、Postgres スキーマ 変更を活用することで、データの分離と管理が容易になります。

スキーマ切り替えの利点の一つは、データの分離が可能になることです。例えば、開発環境と本番環境で異なるスキーマを使用することで、環境間のデータ混在を防ぐことができます。また、セキュリティ面でも、スキーマごとにアクセス権限を設定することで、特定のユーザーやアプリケーションがアクセスできるデータを制限することができます。

さらに、スキーマ切り替えは、データベース設計の柔軟性を高めます。新しい機能やモジュールを追加する際に、既存のスキーマに影響を与えることなく、新しいスキーマを作成して作業を進めることができます。これにより、システム全体の安定性を保ちながら、効率的な開発を進めることが可能です。

スキーマ切り替えの制限事項

PostgreSQL スキーマ 変更やPostgres スキーマ 変更を行う際には、いくつかの制限事項に注意する必要があります。まず、スキーマ切り替えはデータベース内のオブジェクトに直接影響を与えるため、誤った操作を行うとデータの整合性が損なわれる可能性があります。特に、既存のテーブルやビュー、関数などのオブジェクトが他のスキーマに依存している場合、切り替えによって予期せぬエラーが発生することがあります。

また、スキーマ切り替えは権限管理にも影響を及ぼします。新しいスキーマに切り替えた場合、ユーザーやロールに対する権限が適切に設定されていないと、アクセス制御の問題が生じる可能性があります。特に、複数のユーザーが同じデータベースを利用している環境では、権限の再設定が必須となるため、慎重な対応が求められます。

さらに、スキーマ切り替えはアプリケーションの動作にも影響を与えることがあります。アプリケーションが特定のスキーマを前提として設計されている場合、スキーマを変更するとクエリの実行が失敗したり、パフォーマンスが低下したりするリスクがあります。そのため、切り替え前にアプリケーションの動作確認を行うことが重要です。

最後に、スキーマ切り替えはデータベースのバックアップと復元にも影響を及ぼす可能性があります。バックアップ時に特定のスキーマが含まれていない場合、切り替え後にデータを復元することが困難になることがあります。そのため、バックアップ戦略を再検討し、必要なスキーマが確実に含まれるようにする必要があります。

安全な移行手順

PostgreSQL スキーマ 変更を行う際には、データの整合性を保ちながら安全に移行することが重要です。まず、変更を加える前に、現在のデータベースのバックアップを必ず取得しましょう。これにより、万が一のトラブルが発生した場合でも、データを復旧することが可能です。次に、Postgres スキーマ 変更を実施する際には、テスト環境で事前に動作確認を行うことを強く推奨します。本番環境での変更は、テスト環境での成功を確認した後に行うことで、予期せぬエラーを防ぐことができます。

移行手順の一環として、変更を段階的に適用することも有効です。例えば、新しいスキーマを作成し、既存のテーブルやデータを徐々に移行していく方法があります。このアプローチにより、移行中もシステムの稼働を継続しつつ、リスクを最小限に抑えることが可能です。また、移行作業中は、データベースのログを細かく監視し、エラーや警告が発生していないかを確認することが重要です。

最後に、移行が完了した後は、アプリケーションやクエリが新しいスキーマで正しく動作するかを徹底的にテストします。特に、外部システムとの連携や、複雑なクエリが含まれる場合は、慎重に動作確認を行う必要があります。これらの手順を踏むことで、PostgreSQL スキーマ 変更を安全かつ効率的に実施することができます。

ベストプラクティス

PostgreSQL スキーマ 変更を安全かつ効率的に行うためには、いくつかのベストプラクティスを遵守することが重要です。まず、スキーマの命名規則を明確にし、一貫性を持たせることで、後々の管理が容易になります。例えば、開発環境と本番環境で異なるスキーマを使用する場合、それぞれのスキーマ名に環境を示す接頭辞や接尾辞を付けることが推奨されます。これにより、どの環境のデータを操作しているのかが一目でわかるようになります。

次に、Postgres スキーマ 変更を行う際には、適切な権限管理が不可欠です。スキーマ内のオブジェクトに対するアクセス権限を細かく設定し、必要なユーザーやロールにのみアクセスを許可することで、セキュリティを強化できます。特に、本番環境でのスキーマ変更時には、誤操作によるデータ損失を防ぐために、権限の設定を慎重に行う必要があります。

さらに、データベース設計の段階でスキーマの役割を明確にし、将来的な拡張性を考慮することが重要です。例えば、異なる機能やモジュールごとにスキーマを分けることで、データの分離が容易になり、保守性が向上します。また、スキーマ切り替え時に発生する可能性のある問題を未然に防ぐために、定期的なバックアップとテスト環境での事前検証を行うことも忘れてはなりません。これらのベストプラクティスを遵守することで、PostgreSQL スキーマ 変更を安全かつ効率的に行うことができます。

命名規則の明確化

PostgreSQL スキーマ 変更を行う際に、最初に考慮すべき重要なポイントの一つが命名規則の明確化です。スキーマ内のオブジェクト(テーブル、ビュー、関数など)に一貫した命名規則を適用することで、データベースの可読性と保守性が大幅に向上します。特に、複数の開発者が関わるプロジェクトでは、命名規則が統一されていないと混乱を招く可能性があります。例えば、テーブル名には特定の接頭辞を付ける、またはスキーマ名を反映した命名を行うなどのルールを設けることが有効です。

また、Postgres スキーマ 変更においては、既存のオブジェクトとの整合性を保つことが重要です。新しいスキーマを作成する際や、既存のスキーマを変更する際には、命名規則が既存のオブジェクトと競合しないように注意する必要があります。特に、大規模なデータベースでは、命名規則が適切でないと、後々のメンテナンスや拡張が困難になることがあります。そのため、プロジェクトの初期段階で命名規則をしっかりと定義し、ドキュメント化しておくことが推奨されます。

さらに、命名規則はデータベースのセキュリティにも影響を与えることがあります。例えば、スキーマ名やオブジェクト名に機密情報を含めないようにする、または特定のパターンに従って命名することで、不正アクセスを防ぐことができます。このように、命名規則の明確化は、PostgreSQL スキーマ 変更において、単なる整理以上の役割を果たすことがあります。

権限管理の適切な設定

PostgreSQLにおいて、postgresql スキーマ 変更を行う際には、権限管理の適切な設定が非常に重要です。スキーマの変更は、データベース内のオブジェクトに対するアクセス権限に直接影響を与えるため、誤った設定が行われると、セキュリティ上のリスクや運用上の問題が発生する可能性があります。特に、複数のユーザーやアプリケーションが同じデータベースを利用する場合、各ユーザーやアプリケーションが適切なスキーマにアクセスできるように権限を設定する必要があります。

postgres スキーマ 変更を行う前に、まず既存の権限設定を確認することが推奨されます。これにより、変更後にどのユーザーがどのスキーマにアクセスできるかを把握し、必要に応じて権限を調整することができます。また、新しいスキーマを作成する際には、デフォルトの権限を設定することで、後から個別に権限を付与する手間を省くことができます。例えば、ALTER DEFAULT PRIVILEGESコマンドを使用して、特定のロールに対してデフォルトの権限を設定することが可能です。

さらに、スキーマ変更後は、権限の継承やロールの階層構造にも注意を払う必要があります。PostgreSQLでは、ロールが他のロールから権限を継承することができるため、意図しない権限の拡大を防ぐために、継承関係を慎重に管理することが重要です。特に、スーパーユーザーやデータベース管理者の権限が不必要に広がらないように、適切なロール分離を行うことがベストプラクティスとされています。

データベース設計の工夫

データベース設計において、PostgreSQL スキーマ 変更やPostgres スキーマ 変更を効果的に活用するためには、いくつかの工夫が必要です。まず、スキーマを使用することで、データベース内のオブジェクトを論理的にグループ化し、名前空間の競合を回避することができます。これにより、異なるアプリケーションや機能間でのデータ管理が容易になります。例えば、開発環境と本番環境で異なるスキーマを使用することで、環境間のデータ混在を防ぐことができます。

さらに、スキーマを活用することで、セキュリティ面でのメリットも得られます。各スキーマに対して適切な権限を設定することで、特定のユーザーやロールがアクセスできるデータを制限することが可能です。これにより、機密情報の漏洩リスクを低減し、データの整合性を保つことができます。また、スキーマを使用することで、データベースのメンテナンスやバックアップ作業も効率的に行えるようになります。

データベース設計の段階で、スキーマの役割と利用方法を明確に定義しておくことが重要です。これにより、将来的な拡張や変更にも柔軟に対応できるようになります。例えば、新しい機能を追加する際に、既存のスキーマを変更するのではなく、新しいスキーマを作成してデータを分離することで、既存のシステムへの影響を最小限に抑えることができます。このような工夫を重ねることで、PostgreSQL スキーマ 変更やPostgres スキーマ 変更を安全かつ効果的に行うことが可能になります。

まとめ

PostgreSQLのスキーマ変更は、データベースの構造を柔軟に管理するための重要な手法です。PostgreSQL スキーマ 変更を行うことで、データベース内のオブジェクトを論理的にグループ化し、名前空間の競合を回避することができます。これにより、大規模なデータベース環境でも効率的に管理が可能となります。特に、Postgres スキーマ 変更は、開発環境や本番環境でのデータ分離やセキュリティ強化に役立ちます。

スキーマ変更の具体的な方法としては、SET search_pathコマンドを使用して現在のセッションで使用するスキーマを切り替える方法や、CREATE SCHEMAコマンドで新しいスキーマを作成する方法があります。また、既存のテーブルを別のスキーマに移動する場合は、ALTER TABLEコマンドを使用します。これらのコマンドを適切に組み合わせることで、スキーマの切り替えや再編成をスムーズに行うことができます。

ただし、スキーマ変更を行う際には注意点もあります。特に、データ損失や破損のリスクを避けるためには、変更前に必ずバックアップを取得し、テスト環境で十分に検証を行うことが重要です。また、スキーマの命名規則や権限管理を事前に明確にしておくことで、変更後の混乱を防ぐことができます。これらのベストプラクティスを守ることで、PostgreSQL スキーマ 変更を安全かつ効果的に実施することが可能となります。

よくある質問

PostgreSQLでスキーマを切り替える方法は?

PostgreSQLでスキーマを切り替えるには、SET search_pathコマンドを使用します。このコマンドを使うことで、現在のセッションで使用するスキーマを指定できます。例えば、SET search_path TO new_schema;と実行すると、new_schemaがデフォルトのスキーマとして設定されます。また、ALTER ROLEコマンドを使って特定のユーザーのデフォルトスキーマを変更することも可能です。スキーマ切り替えは、複数のスキーマを扱う際に非常に便利ですが、適切な権限設定が必要です。

スキーマ変更時のベストプラクティスは何ですか?

スキーマ変更を行う際のベストプラクティスとして、まずは変更内容をテスト環境で検証することが挙げられます。本番環境での変更はリスクを伴うため、バックアップを取得し、変更内容を慎重に確認することが重要です。また、変更を段階的に適用し、各段階で動作確認を行うことも推奨されます。さらに、トランザクションを使用して、変更が失敗した場合にロールバックできるようにすることも重要です。これにより、データの整合性を保つことができます。

スキーマ変更がアプリケーションに与える影響は?

スキーマ変更は、アプリケーションに大きな影響を与える可能性があります。特に、テーブル構造やカラム名の変更、インデックスの追加・削除などは、アプリケーションのクエリやロジックに直接影響します。変更前に、アプリケーションの依存関係を確認し、必要な修正を加えることが重要です。また、変更後にアプリケーションの動作を十分にテストし、問題がないことを確認する必要があります。ダウンタイムを最小限に抑えるために、変更を計画的に実施することも重要です。

スキーマ変更のロールバック方法は?

スキーマ変更のロールバックを行うには、トランザクションを使用することが最も安全です。変更をトランザクション内で実行し、問題が発生した場合にROLLBACKコマンドを使用して変更を取り消すことができます。ただし、トランザクション外での変更や、DDL(データ定義言語)操作の一部はロールバックできない場合があるため、事前にバックアップを取得しておくことが重要です。また、変更前に変更内容をスクリプト化し、ロールバック用のスクリプトも準備しておくことで、迅速に対応できます。

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。

関連ブログ記事