「conda仮想環境構築ガイド – 主要コマンドと使い方まとめ」

condaは、Pythonのパッケージ管理や仮想環境の構築に非常に便利なツールです。本記事では、condaを使用して仮想環境を作成・管理するための主要なコマンドとその使い方について解説します。仮想環境を活用することで、プロジェクトごとに異なるPythonバージョンやライブラリを柔軟に管理でき、開発環境の整理や再現性の向上が可能になります。

まず、仮想環境の作成から始めます。conda createコマンドを使用することで、特定のパッケージを含む新しい環境を簡単に構築できます。次に、作成した環境を活性化するためにconda activateコマンドを使用します。これにより、その環境内での作業が可能になります。作業が終わったら、conda deactivateコマンドで環境を非活性化できます。

さらに、パッケージのインストールやアンインストール、環境のリスト表示、環境の削除など、日常的に使用するコマンドについても詳しく説明します。これらのコマンドを活用することで、プロジェクトの依存関係を効率的に管理し、開発プロセスをスムーズに進めることができます。

イントロダクション

condaは、Pythonのパッケージ管理と仮想環境の構築を効率的に行うためのツールです。特に、異なるプロジェクトで異なるバージョンのPythonやライブラリを使用する場合、仮想環境を活用することで、環境の依存関係を整理し、プロジェクト間の衝突を防ぐことができます。本ガイドでは、condaを使用して仮想環境を構築・管理するための主要なコマンドとその使い方を解説します。

仮想環境を作成する際には、conda createコマンドを使用します。これにより、指定した名前の環境を作成し、必要なパッケージをインストールすることができます。環境を作成した後は、conda activateコマンドでその環境を活性化し、作業を開始します。活性化された環境では、インストールされたパッケージやPythonバージョンが適用され、他の環境との干渉を防ぐことが可能です。

また、不要になった環境やパッケージを削除する際には、conda env removeやconda uninstallコマンドを使用します。これにより、システムのリソースを効率的に管理し、不要なファイルを整理することができます。これらのコマンドを活用することで、開発プロセスをスムーズに進め、環境の再現性を高めることができます。

condaとは

condaは、Pythonのパッケージ管理と仮想環境の構築をサポートするツールです。特に、データサイエンスや機械学習の分野で広く利用されており、異なるプロジェクトごとに必要なパッケージやPythonのバージョンを簡単に切り替えることができます。condaを使用することで、プロジェクト間での依存関係の衝突を防ぎ、開発環境の再現性を高めることが可能です。

condaの特徴の一つは、Pythonだけでなく、他のプログラミング言語やツールのパッケージも管理できる点です。これにより、複数の言語やライブラリを組み合わせたプロジェクトでも、一貫した環境を構築できます。また、condaはAnacondaやMinicondaといったディストリビューションを通じて提供されており、初心者でも簡単に導入できるようになっています。

仮想環境は、プロジェクトごとに独立した環境を作成し、必要なパッケージをインストールするための仕組みです。condaを使うことで、この仮想環境を簡単に作成・管理できます。例えば、異なるバージョンのPythonやライブラリを使用する複数のプロジェクトを同時に進める場合でも、それぞれの環境を切り替えることで、互いに干渉することなく作業を進めることができます。

仮想環境の作成

仮想環境の作成は、condaを使用してプロジェクトごとに独立した環境を構築する第一歩です。conda create -n <環境名> <パッケージ>というコマンドを使用することで、指定した名前の仮想環境を作成し、同時に必要なパッケージをインストールすることができます。例えば、特定のPythonバージョンやライブラリを指定して環境を作成することで、プロジェクトに最適な開発環境を簡単に構築できます。

仮想環境を作成する際には、Pythonのバージョンを明示的に指定することも可能です。これにより、異なるプロジェクトで異なるバージョンのPythonを使用する必要がある場合でも、柔軟に対応できます。また、環境作成時に複数のパッケージを一度にインストールすることもできるため、効率的に環境を整えることが可能です。

仮想環境を作成した後は、その環境を活性化して使用します。これにより、プロジェクトごとに独立した環境で作業ができるようになります。仮想環境の作成は、開発プロセスを整理し、依存関係の管理を容易にするための重要なステップです。

仮想環境の活性化と非活性化

仮想環境を活性化するには、conda activate <環境名>コマンドを使用します。このコマンドを実行すると、指定した仮想環境がアクティブになり、その環境にインストールされたPythonやパッケージが利用可能になります。活性化することで、プロジェクトごとに異なる依存関係を切り替えることができ、開発環境の整理が容易になります。

一方、仮想環境を非活性化するには、conda deactivateコマンドを使用します。このコマンドを実行すると、現在アクティブな仮想環境から抜け出し、ベース環境に戻ります。非活性化は、異なるプロジェクトに切り替える際や、作業が終了した際に重要なステップです。これにより、誤って別の環境でパッケージをインストールしたり、依存関係が混在したりするリスクを防ぐことができます。

仮想環境の活性化と非活性化は、環境の切り替えをスムーズに行うための基本的な操作です。これらのコマンドを活用することで、複数のプロジェクトを並行して進める際にも、各環境を独立して管理することが可能になります。

パッケージのインストールとアンインストール

パッケージのインストールとアンインストールは、conda仮想環境を管理する上で重要な操作です。conda installコマンドを使用することで、指定したパッケージを簡単にインストールできます。例えば、conda install numpyと実行すると、NumPyパッケージが現在の環境にインストールされます。特定のバージョンを指定したい場合は、conda install numpy=1.21のようにバージョン番号を追加することで対応可能です。

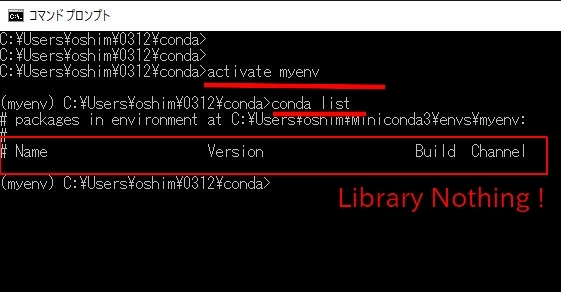

一方、不要になったパッケージを削除するには、conda uninstallコマンドを使用します。conda uninstall numpyと実行すると、NumPyパッケージが環境から削除されます。この操作により、環境がクリーンに保たれ、不要な依存関係による問題を防ぐことができます。また、パッケージのインストールやアンインストールを行う際には、conda listコマンドで現在の環境にインストールされているパッケージを確認することが推奨されます。これにより、環境の状態を把握しやすくなり、効率的な管理が可能になります。

環境のリスト表示と削除

環境のリスト表示は、現在作成されている仮想環境を確認するために使用されます。conda env listコマンドを実行すると、利用可能なすべての仮想環境が表示されます。これにより、どの環境がアクティブになっているか、またどの環境が存在するかを一目で把握できます。この機能は、複数のプロジェクトを並行して進める際に特に役立ちます。

一方、環境の削除は、不要になった仮想環境を整理するために重要です。conda env remove -n <環境名>コマンドを使用することで、指定した環境を削除できます。これにより、ディスクスペースを節約し、管理する環境の数を減らすことが可能です。削除する前に、その環境が本当に不要かどうかを確認することが推奨されます。

これらのコマンドを活用することで、仮想環境の管理が効率的に行えます。特に、環境のリスト表示と環境の削除を組み合わせることで、プロジェクトの進行状況に応じて柔軟に環境を整理できます。これにより、開発プロセスがスムーズに進むだけでなく、リソースの最適化も図れます。

仮想環境の活用例

仮想環境は、プロジェクトごとに独立した開発環境を構築するために非常に便利です。例えば、異なるプロジェクトで異なるバージョンのPythonやライブラリを使用する場合、仮想環境を活用することで、システム全体の環境に影響を与えることなく、プロジェクトごとに必要な依存関係を管理できます。これにより、環境の競合を防ぎ、プロジェクトの再現性を高めることが可能です。

また、仮想環境はチーム開発においても重要な役割を果たします。チームメンバーが同じ環境を共有することで、開発環境の差異による問題を回避し、スムーズなコラボレーションを実現できます。さらに、仮想環境を使用することで、パッケージの依存関係を明確にし、プロジェクトの移行やデプロイメントを容易にすることができます。

仮想環境の活用は、データサイエンスや機械学習の分野でも特に有効です。これらの分野では、特定のバージョンのライブラリやツールが必要になることが多く、仮想環境を使用することで、実験の再現性を確保し、効率的な開発を進めることができます。仮想環境を適切に活用することで、開発プロセス全体の効率化と信頼性を向上させることができるでしょう。

まとめ

condaを使用した仮想環境の構築と管理は、プロジェクトごとに異なるPythonバージョンやパッケージを効率的に管理するための重要なスキルです。仮想環境を活用することで、異なるプロジェクト間での依存関係の衝突を防ぎ、開発環境の再現性を高めることができます。特に、conda createコマンドを使用して新しい環境を作成し、conda activateでその環境を活性化することで、特定のプロジェクトに必要なツールやライブラリを隔離して使用できます。

また、conda installやconda uninstallコマンドを使用して、必要なパッケージの追加や削除を簡単に行うことが可能です。これにより、プロジェクトの進行に応じて柔軟に環境を調整できます。さらに、conda env listで現在の環境一覧を確認し、不要になった環境はconda env removeで削除することで、リソースを効率的に管理できます。

仮想環境を適切に活用することで、開発プロセスがスムーズになり、チームメンバー間での環境の共有や再現も容易になります。condaの主要なコマンドを理解し、実践することで、より効率的な開発環境を構築しましょう。

よくある質問

1. conda仮想環境とは何ですか?

conda仮想環境は、特定のプロジェクトやタスクに必要なパッケージや依存関係を独立して管理するための仕組みです。これにより、異なるプロジェクト間でパッケージのバージョンが競合することを防ぎ、環境の分離を実現します。例えば、Pythonのバージョンやライブラリのバージョンをプロジェクトごとに切り替えることが可能です。condaを使うことで、再現性の高い開発環境を簡単に構築できます。

2. conda仮想環境の作成方法は?

conda仮想環境を作成するには、conda createコマンドを使用します。例えば、conda create -n myenv python=3.8と実行すると、myenvという名前の仮想環境が作成され、Python 3.8がインストールされます。環境名やPythonのバージョンを指定することで、プロジェクトに適した環境を簡単に構築できます。作成後は、conda activate myenvで環境をアクティブにし、使用を開始できます。

3. conda仮想環境の削除方法は?

不要になったconda仮想環境を削除するには、conda removeコマンドを使用します。例えば、conda remove -n myenv --allと実行すると、myenvという名前の仮想環境が完全に削除されます。環境を削除する際は注意が必要で、削除後に復元することはできないため、重要なデータや設定がある場合はバックアップを取ることをお勧めします。

4. conda仮想環境間でのパッケージの共有は可能ですか?

conda仮想環境間でパッケージを直接共有することはできませんが、環境ファイルを利用することで間接的に共有することが可能です。conda env export > environment.ymlコマンドで現在の環境の設定をYAMLファイルにエクスポートし、別の環境でconda env create -f environment.ymlを実行することで、同じパッケージとバージョンを持つ環境を再現できます。これにより、チーム間での環境の統一や、異なるマシンでの環境構築が容易になります。

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。

関連ブログ記事